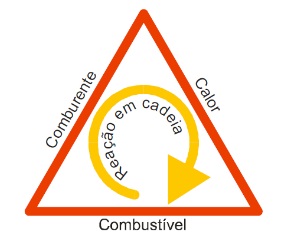

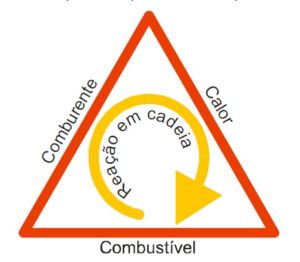

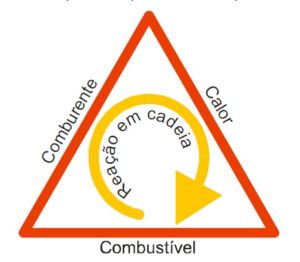

O fogo só pode ser sustentável se estiverem presentes e ativos os quatro elementos que o compõem: combustível, comburente, calor e reação em cadeia.

Os métodos de extinção visam, basicamente, eliminar a ação de um destes quatro elementos para interromper o ciclo sustentável do fogo.

Figura: Tetraedro do fogo

Fonte: CBMDF, 2009.

x

Existem materiais que podem ser utilizados para realizar as ações de abafamento, resfriamento ou quebra da reação em cadeia, são os chamados agentes extintores. Os principais agentes extintores são a água, a espuma, o dióxido de carbono (CO2), o pó químico seco, os agentes halogenados e os agentes umectantes. Estes materiais podem causar um ou mais métodos de extinção ao mesmo tempo, conforme veremos a seguir:

x

1) Água: a água, na sua forma líquida, é o agente extintor mais utilizado nos combates a incêndios. Por ser facilmente disponível na natureza, durante muito tempo, foi o único recurso utilizado na extinção dos incêndios. A água age no combate ao incêndio por abafamento e também por resfriamento. Ao passar do estado líquido para o estado gasoso, o que ocorre à temperatura de 100ºC, a água consome calor do ambiente causando resfriamento. Além disso, o vapor de água formado nesta reação toma o lugar do ar atmosférico presente no ambiente (comburente) causando também um abafamento do fogo. A água é um agente extintor que conduz eletricidade e não deve ser aplicada em equipamentos energizados.

x

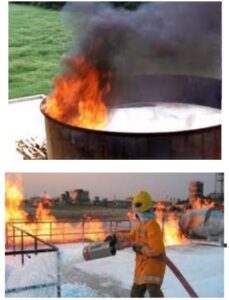

2) Espuma: a espuma usada para extinção do incêndio é uma suspensão aquosa fluida composta de ar ou gás na forma de pequenas bolhas, separadas por películas da solução, que tem a propriedade de cobrir e aderir aos líquidos combustíveis e inflamáveis, formando uma camada resistente e contínua que isola este combustível do ar atmosférico (comburente) e impede a saída dos vapores voláteis desses líquidos para a atmosfera.

2) Espuma: a espuma usada para extinção do incêndio é uma suspensão aquosa fluida composta de ar ou gás na forma de pequenas bolhas, separadas por películas da solução, que tem a propriedade de cobrir e aderir aos líquidos combustíveis e inflamáveis, formando uma camada resistente e contínua que isola este combustível do ar atmosférico (comburente) e impede a saída dos vapores voláteis desses líquidos para a atmosfera.

A espuma é formada por um processo de agitação mecânica quando introduzimos ar em uma solução aquosa (pré-misturada). Esta pré-mistura é o chamado líquido gerador de espuma (LGE) que pode ter várias composições e concentrações diferentes, dependendo do seu objetivo principal de extinção. A espuma é um agente extintor que conduz eletricidade e não deve ser aplicada em equipamentos energizados.

Existem diversas classificações:

Quanto à sua composição:

-

-

-

-

-

-

-

-

- espuma de base proteínica: podem ser obtidas pela hidrólise de resíduos proteínicos naturais (espumas proteínicas) ou por adição de elementos fluorados ativos a uma concentração proteínica (espumas fluor proteínas). O primeiro tipo tem maior resistência à temperatura, enquanto o segundo tipo tem maior fluidez e é mais resistente à contaminação.

- espuma de base sintética: podem ser obtidas por meio de líquidos ativadores sintéticos de superfície (geralmente detergentes) como agentes estabilizadores adequados.

-

-

-

-

-

-

-

Quanto à taxa de expansão: o coeficiente de expansão é a relação entre o volume final de espuma e o volume inicial da pré-mistura.

-

-

-

-

-

-

-

-

- espuma de baixa expansão: tem o coeficiente de expansão entre 3 e 30;

- espuma de média expansão:tem o coeficiente de expansão entre 30 e 250;

- espuma de alta expansão: tem o coeficiente de expansão entre 250 e 1.000.

-

-

-

-

-

-

-

Quanto à sua característica de extinção:

-

-

-

-

-

-

-

-

- espuma convencional: extingue somente pela capa de cobertura de espuma aplicada;

- espuma aplicadora de película aquosa “Aqueous Film Forming Foam” (AFFF): forma uma fina película de água que se estende rapidamente sobre a superfície do combustível;

- espuma antiálcool: forma uma película que protege a capa de cobertura de espuma ante a ação de solventes polares.

-

-

-

-

-

-

-

x

3) Dióxido de carbono (CO2): também conhecido como gás carbônico, é um gás inerte, inodoro, incolor e que não conduz eletricidade, sendo recomendado na extinção de incêndios em líquidos ou gases inflamáveis e em equipamentos elétricos energizados.

O CO2 atua no combate ao incêndio por resfriamento e por abafamento. O resfriamento ocorre quando o CO2, que é armazenado sob pressão e no estado líquido entra em contato com o ar atmosférico. Neste momento o CO2 se expande rapidamente, formando uma nuvem de gás frio (a temperatura abaixa por causa da vaporização do CO2) que pode chegar a -78ºC. Também atua por abafamento, uma vez que a nuvem formada pelo gás retira ou dilui o oxigênio (comburente) presente no incêndio.

x

4) Pó químico seco (PQS): trata-se de um pó composto de partículas muito pequenas, normalmente de bicarbonato de sódio ou potássio, ou de fosfato monoamônico. o PQS causa a extinção do fogo quase de uma só vez pelas seguintes propriedades extintoras:

4) Pó químico seco (PQS): trata-se de um pó composto de partículas muito pequenas, normalmente de bicarbonato de sódio ou potássio, ou de fosfato monoamônico. o PQS causa a extinção do fogo quase de uma só vez pelas seguintes propriedades extintoras:

-

-

-

-

-

-

-

- por abafamento: o PQS se decompõe liberando dióxido de carbono e de vapor d’água, que isolam o comburente da reação;

- por resfriamento: o PQS absorve o calor liberado durante a combustão;

- por proteção contra a radiação das chamas: PQS produz uma nuvem sobre as chamas, protegendo o combustível do calor irradiado;

- por quebra da reação em cadeia: estudos sugerem que a quebra da reação em cadeia na chama é a principal propriedade extintora do pó, o qual interfere, por meio de suas partículas, na concentração de radicais livres (íons provenientes da reação em cadeia) presentes na combustão, diminuindo seu poder de reação com o comburente e, consequentemente, extinguindo as chamas.

-

-

-

-

-

-

x

5) Agentes halogenados: são gases inertes e biodegradáveis que contém, como componentes primários, uma ou mais misturas orgânicas que, por sua vez, contenham um ou mais dos seguintes elementos: flúor, cloro, bromo ou iodo.

x

6) Agentes umectantes: são substâncias químicas utilizadas no combate a incêndios em líquidos inflamáveis. Esses agentes têm a capacidade de reduzir a tensão superficial do líquido, permitindo que ele se espalhe de forma mais eficiente sobre a superfície em chamas. Isso ajuda a controlar e extinguir o fogo de maneira mais rápida e eficaz. Os agentes umectantes alteram as propriedades físicas do líquido inflamável, tornando-o mais suscetível à penetração e à ação do combate ao fogo. Essas substâncias possuem moléculas que possuem uma parte hidrofílica, que se liga à água, e uma parte lipofílica, que se liga ao líquido inflamável. Essa combinação permite que o agente umectante se misture tanto com a água quanto com o líquido inflamável, facilitando sua ação de combate ao fogo.

x

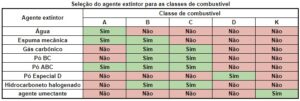

A tabela abaixo apresenta de forma resumida a indicação ou proibição de uso dos agentes extintores para cada classe de incêndio:

x

Referências Bibliográficas

Campos, André Telles. Conceição, André Luiz Santana. Manual de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Proteção Passiva. Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 2006. Brasília/DF.

CBMDF. Manual Básico de Combate a Incêndio: Módulo 1 – Comportamento do fogo. 2ª Edição. 2009. Brasília/DF. 172 páginas.

CBMDF. Norma técnica 03 – Sistema de Proteção por Extintores de Incêndio. 2015.

GGKIT. O que é: Wetting agents (agentes umectantes) para combate a incêndios em líquidos inflamáveis. 2023. Disponível em : https://ggkitborrachas.com.br/glossario/o-que-e-wetting-agents-agentes-umectantes-para-combate-a-incendios-em-liquidos-inflamaveis/

A carga incêndio é a soma das energias caloríficas possíveis de serem liberadas pela combustão completa de todos os materiais combustíveis contidos na edificação, recinto ou recipiente, ou seja, a quantidade de calor (energia) que poderá ser liberado pela queima completa de todo o material combustível existente no ambiente.

A Carga de Incêndio Imobiliária (Qi) de uma edificação é composta pelos seus elementos de construção (estrutura, paredes, fachadas, materiais de revestimento, etc.)

A Carga de Incêndio Mobiliária (Qm) de uma edificação é composta pelo seu conteúdo (móveis, equipamentos, material depositado em seu interior, etc.)

A Carga de incêndio específica um parâmetro que exprime o poder calorífico médio da massa de materiais combustíveis por unidade de área de um local. Geralmente apresentada em MJ/m².

Os valores de carga incêndio costumam ser tabelados para facilitar a consulta.

A Tabela 1 da Norma Técnica 02/2016-CBMDF informa os valores de cargas de incêndio específicas por ocupação e uso da edificação.

Há, porém, casos em que os valores da tabela 1 não são específicos o suficiente para determinar a carga de incêndio da edificação, como, por exemplo, no caso de depósitos que contenham vários tipos de material armazenado. Neste caso é preciso calcular a carga incêndio de acordo com a quantidade de cada material armazenado, conforme a seguinte equação.

$$q_{fi}=\frac{\sum{M_i\times H_i}}{A_i}$$

Onde:

qfi é o valor da carga de incêndio específica, em MJ/m²;

Mi é a massa total do material combustível i, em Kg;

Hi é o potencial (ou poder) calorífico específico do material combustível i, em MJ/Kg;

Ai é a área de piso do compartimento, em m².

Os valores do potencial calorífico são apresentados na tabela 2 do Anexo C da Norma Técnica 02/2016-CBMDF.

Tabela de Valores das cargas de incêndio específicas por ocupação e uso

Tabela de Valores do potencial calorífico específico

Referências

Campos, André Telles. Conceição, André Luiz Santana. Manual de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Proteção Passiva. Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 2006.

CBMDF. Manual Básico de Combate a Incêndio: Módulo 1 – Comportamento do fogo. 2ª Edição. 2009. Brasília/DF. 172 páginas.

CBMDF. Norma Técnica n° 02/2016-CBMDF, Risco de Incêndio e Carga de Incêndio. Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Brasília/DF: 2016.

.

| Como referenciar este texto: Minervino, Bernardete. Carga Incêndio. Segurança Contra Incêndio, 2023. Disponível em: https://segurancacontraincendio.com/definicoes-e-conceitos/ |

O incêndio tem início com uma ignição, que pode se originar de uma brasa, um pequeno fogo, um curto circuito, ou qualquer outro e evento que produza calor perto de um material combustível, em condições de manter uma combustão sustentável.

A dinâmica do incêndio é influenciada por diversos fatores como a temperatura atingida no ambiente, as características arquitetônicas da edificação, o comportamento da fumaça gerada, a carga incêndio presente no local, a ventilação do ambiente, etc.

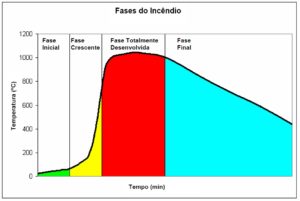

O incêndio se desenvolve em quatro fases distintas e bem definidas: inicial, crescente, totalmente desenvolvida e final.

1) Fase inicial

Esta primeira fase do incêndio tem início assim que ocorre a ignição de algum material combustível e há combustão autossustentável. Nesta fase, o incidente ainda é um princípio de incêndio, restrito ao foco inicial do fogo e suas proximidades. Por exemplo, uma lixeira com papéis em chamas ou um ar condicionado que entrou em curto-circuito e está pegando fogo.

Nesta fase o nível de concentração de oxigênio no ar ainda não foi reduzido e o fogo está produzindo apenas vapor d’água, dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO) e alguns outros gases, dependendo do tipo de material combustível envolvido na queima.

Grande parte do calor gerado está sendo consumido no aquecimento dos combustíveis próximos e a temperatura ambiente, nesse estágio, ainda está pouco acima do normal. Nesta fase as grandes variações de temperatura ocorrem ponto a ponto no ambiente, causadas pela inflamação sucessiva dos objetos existentes no recinto, de acordo com a alimentação de ar.

Considerando o fato de que diferentes materiais combustíveis necessitam de diferentes níveis de energia para entrar em combustão, podemos ter, em um mesmo ambiente, material combustível queimando e outros materiais ainda não atingidos pelo fogo.

2) Fase crescente

A segunda fase corresponde à incubação do incêndio. Em incêndios que ocorrem em locais abertos, os gases quentes produzidos se elevam aquecendo o ar acima do fogo e gerando um efeito de convecção que vai alimentar as chamas e aumentar sua intensidade. Já em ambientes confinados, os gases quentes começam a se acumular junto ao teto, formando um colchão de fumaça gerado pela combustão.

A propagação do incêndio depende muito da quantidade de material combustível e da forma como este está distribuído no ambiente. A temperatura aumenta exponencialmente em um curto período de tempo (de 50ºC até, aproximadamente, 800ºC), provocando a pirólise dos materiais combustíveis.

O tamanho e o formato do cômodo também influenciam na fase de incubação pois, quanto menor for o ambiente, mas facilmente o incêndio se desenvolverá e, quanto mais fechado (com poucas aberturas de ventilação, como portas e janelas) mais calor será irradiado para o material combustível ainda não atingido pelo fogo.

Segundo Campos e Conceição (2006), a maior quantidade de calor nesta fase (cerca de 90%) é transferida por convecção e os 10% restantes são transmitidos por condução e radiação. Sendo assim, se houver uma abertura suficiente para garantir a saída dos gases quentes, o incêndio poderá ser combatido mais facilmente.

Geralmente, no final desta fase ocorre o fenômeno extremo do flashover, quando todos os materiais presentes no ambiente atingem o seu ponto de ignição. Este fenômeno será tratado em um tópico separado.

3) Fase totalmente desenvolvida:

A terceira fase é quando o incêndio se torna mais forte. A temperatura no ambiente ultrapassa os 800ºC e o acúmulo de gases quentes é intensificado, o consumo de oxigênio faz a concentração deste no ambiente para 18%.

Nesta fase fica mais intensificado o escalonamento das camadas de incêndio, havendo grandes diferenças entre o piso e o teto, tanto em relação à concentração de oxigênio quanto em relação à temperatura.

Se o incêndio for em local aberto, a massa gasosa se dispersa e, por isso, a continuidade do incêndio depende diretamente da quantidade e localização do material combustível disponível.

Se o incêndio for em local confinado, todo o ambiente se inflama e a continuidade do incêndio depende da concentração de oxigênio disponível no ambiente.

4) Fase final:

A quarta e última fase tem inicio quanto o incêndio já consumiu a maior parte do oxigênio e do combustível disponível, e a temperatura ambiente começa a diminuir lentamente.

As chamas podem se extinguir quando a concentração de oxigênio for insuficiente para manter a combustão (abaixo de 15%). O fogo, normalmente, fica reduzido a brasas e o local fica completamente ocupado por fumaça densa e gases quentes, que saem do ambiente por qualquer abertura disponível, liberando esses vapores combustíveis. A temperatura ainda é bastante elevada, principalmente junto ao teto.

Neste estágio, se não houver ventilação ou entrada de oxigênio, o incêndio vai se extinguir lentamente, até que as chamas e incandescências se apaguem e a temperatura baixe. Pelo contrário, se houver ventilação, o incêndio pode se reiniciar de forma violenta, causando, até mesmo, comportamentos extremos do fogo.

Fonte: Campos e Conceição, 2006.

O tempo de duração de cada fase do incêndio depende de vários fatores como as características físicas e químicas, a disposição, a forma de queima e o nível de proteção de cada material combustível presente no ambiente, assim como a ventilação no local.

Referências Bibliografias

Campos, André Telles. Conceição, André Luiz Santana. Manual de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Proteção Passiva. Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Brasília/DF: 2006. 219 páginas.

CBMDF. Manual Básico de Combate a Incêndio: Módulo 1 – Comportamento do fogo. 2ª Edição. 2009. Brasília/DF. 172 páginas.

.

| Como referenciar este texto: Minervino, Bernardete. Dinâmica do Incêndio. Segurança Contra Incêndio, 2023. Disponível em: https://segurancacontraincendio.com/definicoes-e-conceitos/ |

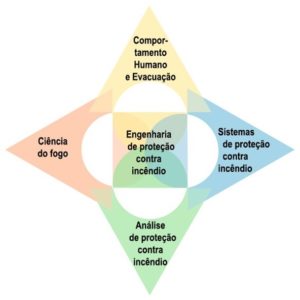

A engenharia é uma área de estudo bastante abrangente, mas ainda com muitos assuntos a serem aprofundados e aperfeiçoados. Atualmente, são trinta e nove diferentes tipos de graduação em engenharia reconhecidos pelo Ministério da Educação, mas nenhum deles contempla a engenharia de incêndio.

Embora o Brasil ainda não possua um curso específico dedicado à engenharia de incêndio, já é uma área de formação e pesquisa em vários países do mundo, como EUA (The University of Oklahoma, The University of Texas, The University of California) Inglaterra (The University of Edinburgh), Portugal (Universidade de Coimbra), Canadá (Carleton University), Austrália (Victoria Universtity), dentre outros.

O Committee on Professional Qualifications (CPQ) da Society of Fire Protection Engineers (SFPE) definiu uma lista de competências mínimas para a prática da engenharia de segurança contra incêndio, que deve ser utilizada como base para definir o currículo dos cursos na área.

De acordo com a SFPE o currículo mínimo para graduação em engenharia de segurança contra incêndio recomendado pela SEPE exige um mínimo de 1760 horas de disciplinas específicas, além dos dois anos de core courses (que abrangem as disciplinas comuns a todos os cursos de engenharia).

Fonte: SFPE, 2019, traduzida pela autora.

O Subcomitê de Educação Superior do CPQ também publicou currículos-modelo recomendados para um diploma de bacharel em engenharia de proteção contra incêndio, um diploma de bacharel em tecnologia de engenharia de proteção contra incêndio e um mestrado em engenharia de proteção contra incêndio. No entanto, segundo o próprio CPQ, estudos e práticas adicionais podem ser necessários para certos assuntos, a fim de atingir um nível competente.

O engenheiro de incêndio trabalha para garantir a segurança de vidas e patrimônio contra os perigos dos incêndios e seus desdobramentos, minimizando eventuais perdas devidas ao fogo e explosões e outros danos decorrentes do sinistro. Para tanto, o engenheiro de proteção contra incêndios utiliza métodos científicos e matemáticos na análise dos riscos e no projeto de instalações seguras e sistemas de prevenção e combate eficientes. O foco é tanto na proteção do patrimônio como na proteção as pessoas que utilizam as edificações. É por isso que muitos se referem à profissão como a segurança contra incêndio e pânico, unindo, assim, a segurança da vida humana em ocorrências relacionadas ao fogo ou ao pânico com a proteção patrimonial contra incêndios.

Referências

Campos, André Telles. Conceição, André Luiz Santana. Manual de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Proteção Passiva. Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 2006.

SFPE. Recommended Minimum Technical Competencies for the Practice of Fire Protection Engineering. Disponível em https://www.sfpe.org/page/CompetenciesforFPE

.

| Como referenciar este texto: Minervino, Bernardete. Engenharia de Incêndio. Segurança Contra Incêndio, 2023. Disponível em: https://segurancacontraincendio.com/definicoes-e-conceitos/ |

A saída de emergência pode ser definida como um ou mais caminhos contínuos, devidamente protegidos e sinalizados, que devem ser percorridos pelo usuário em caso de emergência, de qualquer ponto da edificação, recinto de evento ou túnel, até atingir a via pública ou espaço aberto (área de refúgio), com garantia de integridade física. As saídas podem ser compostas por portas, corredores, “halls”, passagens externas, balcões, vestíbulos, escadas, rampas, conexões entre túneis paralelos ou outros dispositivos de saída, ou combinações desses.

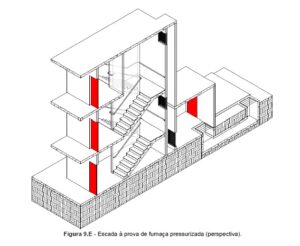

As escadas de emergência são os componentes verticais da rota de fuga que possibilitam aos usuários escapar de um pavimento aéreo ou subterrâneo até o pavimento de descarga (térreo) onde poderão sair da edificação.

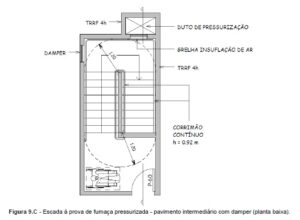

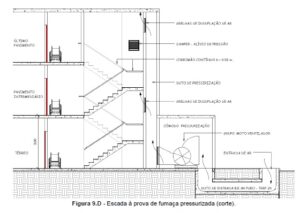

Existem diversos tipos de escadas que podem ser consideradas de emergência. Essa classificação depende do dimensionamento, características e localização das escadas e se elas podem ou não podem ser utilizadas em caso de emergência como rota de fuga para os usuários da edificação. São quatro os tipos de escadas de emergência: escadas não enclausuradas (NE), escadas protegidas (EP), escadas a prova de fumaça (PF) e escadas a prova de fumaça pressurizada (PFP). Estas escadas vão aumentando o seu grau de segurança, de acordo com esta mesma ordem apresentada.

Considerando o fato de que as legislações estaduais de segurança contra incêndio são diferentes, o dimensionamento deve ser feito sempre usando como referência a norma técnica estadual ou a norma técnica indicada pelo corpo de bombeiros estadual, conforme o caso.

.

1. Escada Não enclausurada – NE

A escada não enclausurada é uma escada aberta, que se integra ao ambiente onde está instalada, não sendo delimitada por paredes, corredores ou portas. É o tipo de escada mais comum encontrada nas edificações, mas não oferece qualquer proteção contra o fogo ou fumaça do incêndio.

.

A escada não enclausurada possui características específicas que devem ser obedecidas:

- os degraus devem ter espelhos com altura “h” compreendida entre 16 cm e 18 cm;

- os degraus devem ter pisos com largura “b”, compreendida entre 28 cm e 32 cm;

- as dimensões dos pisos devem ser constantes em toda a escada, atendendo a fórmula de Blondel;

- os limites da fórmula de Blondel são estabelecidos em 63 cm ≤ (2h + b) ≤ 65 cm para o Distrito Federal e 63 cm ≤ (2h + b) ≤ 64 cm para os demais estados;

- os patamares devem ter comprimento longitudinal mínimo de 1,20m para escadas retas ou igual à largura da escada para escadas em L ou em U;.

- a escada deve ter pé-direito mínimo de 2,5 m;

- a escada deve ser construída com material incombustível e com TRRF mínimo de 2 horas;.

- a escada deve ter corrimão contínuo dos dois lados;

- não devem ser utilizadas escadas com degraus que possuam espelhos vazados;

- a largura mínima recomendável para escadas em rotas acessíveis é de 1,50 m, sendo o mínimo admissível 1,20 m (esta medida mínima permitida é diferente entre as legislações estaduais);

- em rotas acessíveis as escadas devem ter no mínimo um patamar a cada 16 degraus e sempre que houver mudança de direção.

As escadas não enclausuradas não oferecem qualquer tipo de proteção contra o incêndio ou a fumaça, deixando as pessoas expostas aos gases quentes que estiverem no ambiente. Por este motivo ela é permitida apenas quando a distância a percorrer é pequena e o percurso feito nesta escada é contabilizado na distância percorrida pelo usuário na sua rota de fuga.

.

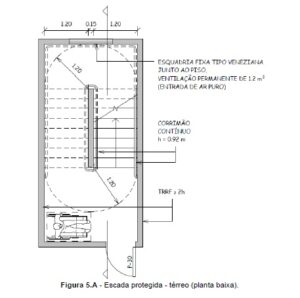

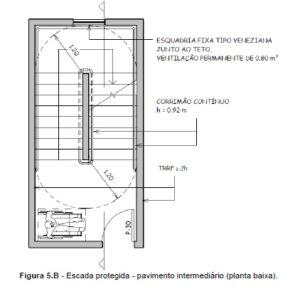

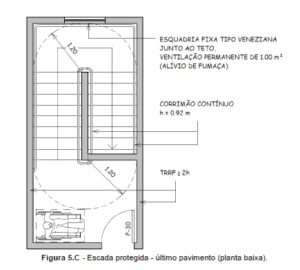

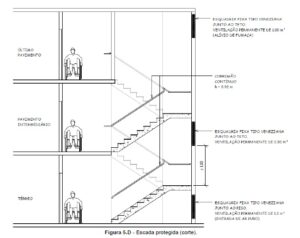

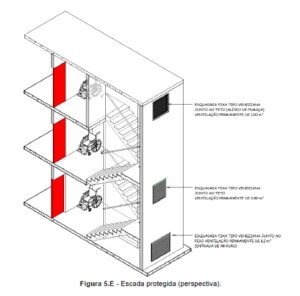

2. Escadas Protegidas – EP

A escada protegida é uma escada com ventilação natural, construída dentro de um ambiente protegido por paredes resistentes ao fogo, com TRRF mínimo de 2h e cujo acesso se dá através de portas corta-fogo, a chamada ‘caixa de escada’.

Além das características específicas exigidas para a escada não enclausurada, a escada protegida precisa, adicionalmente, obedecer à uma gama maior de exigências:

- ser instalada dentro de uma caixa isolada por paredes de alvenaria resistentes ao fogo, com TRRF mínimo de 2 horas;

- ter portas corta-fogo P-60 no acesso à caixa de escada;

- ter portas de acesso abrindo para o interior e de saída abrindo para o exterior, de forma a sempre favorecer o sentido de fuga do deslocamento das pessoas;

- ser dotadas, em todos os pavimentos (exceto no de descarga, onde isto é facultativo), de janelas abrindo para o espaço livre exterior, com área mínima de 0,80 m²;

- ter uma janela ou alçapão de alívio de fumaça que permita a ventilação permanente no último pavimento, com área de abertura efetiva mínima de 1,00 m², podendo estar localizado na parede junto ao teto ou no máximo a 15 cm deste, do término da escada.

- ter uma janela de ventilação permanente inferior, com área de 1,20 m² no mínimo, junto ao solo, podendo esta ventilação ser por veneziana na própria porta de saída do térreo ou em local conveniente da caixa da escada ou corredor da descarga, que permita a entrada constante de ar puro;

- É necessário que o suprimento de ar usado para a ventilação nunca esteja em risco de contaminação pela fumaça proveniente de um incêndio no edifício.

As escadas protegidas oferecem uma troca gasosa por ventilação natural na caixa de escada a e impede que a fumaça se acumule neste ambiente, possibilitando que as pessoas possam abandonar a edificação. Por este motivo, o percurso nesta escada não é contabilizado na distância percorrida pelo usuário na sua rota de fuga.

.

.

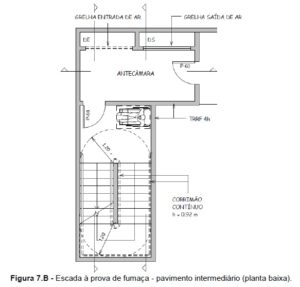

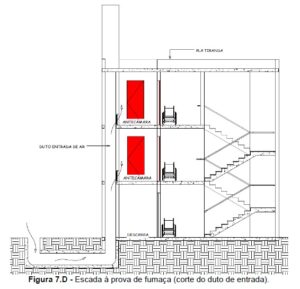

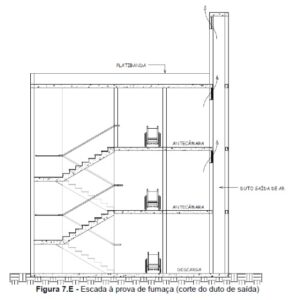

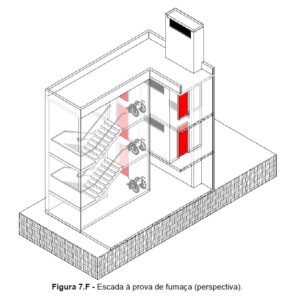

3. Escadas Protegidas à Prova de Fumaça – PF

A escada protegida à prova de fumaça é uma escada construída dentro de um ambiente protegido por paredes resistentes ao fogo e cujo acesso se dá através de uma antecâmara igualmente protegida com ventilação natural e portas corta-fogo.

Além das características específicas exigidas para a escada protegida (EP), a escada protegida à prova de fumaça (PF) precisa, adicionalmente, obedecer à uma gama maior de exigências:

- ter portas corta-fogo PF-60 no acesso à caixa de escada e no acesso à antecâmara;

- ter ingresso por antecâmaras ventiladas;

- ter suas caixas enclausuradas por paredes resistentes ao fogo, com TRRF mínimo de 04 h;

- a antecâmara deve ter comprimento longitudinal mínimo de 1,80 m e pé direito mínimo de 2,50 m;

- a antecâmara deve ser ventilada por dois dutos (um de entrada de ar e outro para saída de ar);

- o aberturas para passagem de ar entre os dutos e a antecâmara têm dimensões e local de instalação definidos em norma técnica;

- o duto de entrada de ar deve captar ar puro do exterior e ser fechado na sua extremidade superior;

- o duto de saída de ar deve ser fechado na sua extremidade inferior e ter abertura na sua extremidade superior maior ou igual a 1,5 da área de secção do próprio duto;

- ambos os dutos devem ter paredes resistentes ao fogo com TRRF mínimo de 2 h e acabamento interno liso.

- É necessário que o suprimento de ar usado para a ventilação nunca esteja em risco de contaminação pela fumaça proveniente de um incêndio no edifício.

As escadas protegidas à prova de fumaça oferecem uma troca gasosa por ventilação natural na antecâmara e impede que a fumaça entre na caixa de escada, tornando aquele ambiente protegido de um incêndio e possibilitando que as pessoas possam abandonar a edificação.

.

.

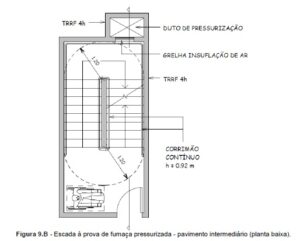

4. Escadas Protegidas à Prova de Fumaça Pressurizada – PFP

A escada protegida à prova de fumaça pressurizada é uma escada construída dentro de um ambiente protegido por paredes resistentes ao fogo e cuja proteção contra fumaça é feita por meio de pressurização interna da caixa de escada. O sistema de pressurização do ar cria uma pressão positiva dentro da caixa de escada que impede a entrada da fumaça proveniente do incêndio.

Além das características específicas exigidas para as demais escadas, a escada protegida à prova de fumaça pressurizada (PFP) precisa, adicionalmente, obedecer à uma gama maior de exigências:

- ter portas corta-fogo PF-60 no acesso à caixa de escada;

- ter suas caixas enclausuradas por paredes resistentes ao fogo, com TRRF mínimo de 04 h;

- em edifícios com múltiplas escadas de segurança pressurizadas, deve-se utilizar sistemas independentes de pressurização para cada escada;

- o suprimento de ar usado para pressurização nunca pode estar em risco de contaminação pela fumaça proveniente de um incêndio no edifício;

- na distribuição de ar para pressurização os dutos devem, de preferência, ser construídos em chapas de metal laminado;

- Para a pressurização de uma escada de segurança, devem ser previstas grelhas de insuflação, localizadas a intervalos regulares por toda a altura da escada e posicionadas de modo a haver uma distância máxima de dois pavimentos entre grelhas adjacentes.

- deve ser assegurado o fornecimento de energia elétrica para o sistema de pressurização durante o incêndio, de modo a garantir o seu funcionamento e permitir o abandono seguro dos ocupantes da edificação;

- deve existir um fornecimento de energia alternativa provido através de grupo moto-gerador automatizado, instalado de acordo com as normas técnicas oficiais, com autonomia mínima de 4 h de funcionamento;

- edificações residenciais até 60 m, de serviços profissionais até 21 m, e escolares até 30 m, estão isentas do fornecimento de energia alternativa provido através de grupo moto-gerador automatizado;

- Considerando as diferentes condições a que é submetido o sistema de pressurização, deve ser previsto um dispositivo que impeça que a pressão no interior da escada de segurança se eleve acima de 60 Pa;

- O conjunto moto-ventilador, para pressurização da escada, deve ser alojado em compartimento de uso exclusivo com caixa enclausurada por paredes resistentes ao fogo, com TRRF mínimo de 02 h;

- o compartimento de pressurização da escada, deve possuir antecâmara de segurança quando o estiver localizado no subsolo;

- o sistema de pressurização deve ser acionado através de um sistema automatizado de detecção de fumaça;

- um acionador manual do tipo “liga” deve ser sempre instalado na sala de controle central de serviços do edifício, no compartimento do ventilador de pressurização e na portaria ou guarita de entrada do edifício;

- a parada do sistema de pressurização, em situação de emergência, somente poderá ser realizada de modo manual no painel de controle dos ventiladores.

As escadas protegidas à prova de fumaça pressurizada mantêm uma pressão positiva dentro da caixa de escada, que impede a entrada de fumaça quando as portas são abertas, tornando aquele ambiente protegido de um incêndio e possibilitando que as pessoas possam abandonar a edificação.

Todas as características citadas neste tópico podem ter pequenas diferenças entre as legislações estaduais. É preciso consultar a sua norma técnica estadual para confirmar as medidas mínimas exigidas.

.

Referências

CBMDF. Norma Técnica 10/2015 – Saídas de Emergência. 2015. Brasília/DF.

.

.

| Como referenciar este texto: Minervino, Bernardete. Medidas de Proteção Contra Incêndio. Segurança Contra Incêndio, 2023. Disponível em: https://segurancacontraincendio.com/definicoes-e-conceitos/ |

Fogo é uma reação química que se processa entre uma substância combustível (como um pedaço de madeira, papel, tecido, borracha, óleo, etc.), ao sofrer um aquecimento, e o ar, produzindo luz e calor em uma forma de reação sustentável.

Para que o fogo exista, é necessária a presença de quatro elementos: combustível, comburente, calor e reação em cadeia.

Combustível é toda a substância capaz de queimar e alimentar uma combustão. É o elemento que serve como campo de propagação do fogo e pode se apresentar nos estados sólido, líquido ou gasoso.

- O combustível sólido possui volume e formato definido e queima tanto em superfície quanto em profundidade. No entanto, a queima não acontece no estado sólido, sendo necessário ocorrer o processo de pirólise para alimentar a combustão.

- O combustível líquido possui volume definido e se adequa ao formato do recipiente onde está contido, queima em superfície, mas não em profundidade. A queima também não acontece neste estado físico, sendo necessário o processo de vaporização do líquido para formar a “mistura inflamável” que possibilitará a queima.

- O combustível gasoso não possui volume ou formato definido, podendo ocupar todo o recipiente ou ambiente onde estiver contido. A queima ocorre se a mistura entre o gás combustível e o ar estiver entre os limites inferior e superior de inflamabilidade. Os limites de inflamabilidade são diferentes para cada substância.

Comburente é a substância que reage com os gases combustíveis liberados na pirólise, também conhecida como agente oxidante. Na maioria das vezes, o comburente será o oxigênio, elemento presente na atmosfera terrestre. O ar seco tem, na sua composição, 20,99% de oxigênio, os demais componentes são o nitrogênio com 78,03% e outros gases (CO2, Ar, H2, He, Ne, Kr) com 0,98%.

Na concentração normalmente presente no ar, em torno de 21%, o oxigênio permite a livre queima das substâncias, com a presença de chamas. No entanto, a combustão consome o oxigênio do ar em um processo contínuo. Quando a porcentagem do oxigênio do ar do ambiente passa de 21% para a faixa compreendida entre 15% e 8%, a queima torna-se mais lenta, notam-se brasas e não mais chamas. Quando o oxigênio contido no ar do ambiente atinge concentração menor que 8%, não há mais combustão. Entretanto, o ambiente continua bastante aquecido, bastando apenas a inserção de ar para que se inflame novamente.

Calor é o componente energético do fogo e consiste na transferência de energia de entre dois sistemas devido a uma diferença de temperatura e é o elemento que inicia a combustão. O calor é gerado ou pela transformação de energia química, elétrica, mecânica ou nuclear em energia térmica e pode ser transferido por meio de condução, convecção ou radiação. A transferência de calor ocorre sempre do sistema mais quente para o sistema mais frio, ou seja, é sempre o sistema mais quente quem cede energia térmica.

- Condução é a transferência de calor que ocorre através de contato direto entre as moléculas de um sólido ou líquido. O fenômeno ocorre porque as partículas mais energéticas (mais quentes) vibram com mais intensidade e, assim, vão transmitindo energia para as partículas vizinhas, que também passam a vibrar com mais intensidade, devido à interação entre elas e, assim, a energia vai se espalhando pelo corpo ou sistema. Neste processo de transferência de calor as moléculas se agitam, mas não se deslocam, e apenas a energia térmica é transferida.

Figura: Transferência de calor por condução

Fonte: UFRJ, 2020.

- Convecção é a transferência de calor que ocorre entre fluidos, que podem ser líquidos ou gasosos. Este tipo de transferência se dá pelo contato direto entre as moléculas e envolve três processos distintos: a condução do calor, a diferença de densidade e a mudança de fase ou estado físico. Quando o fluido é aquecido a sua agitação molecular aumenta, elevando o número de colisões entre as moléculas. Assim, as moléculas mais externas são empurradas para fora do sistema e alcançam o espaço ao redor, distribuindo o calor pelo ambiente. Neste processo de expansão, o fluido se torna menos denso, ou seja, mais leve do que o ar, fazendo com que ele suba e atinja as áreas mais altas. É por isso que o ar aquecido sobe e o ar mais frio desce, causando um movimento natural ascendente do ar quente. Em um ambiente aberto, o ar aquecido continuará a subir até atingir o equilíbrio com a atmosfera. Em um ambiente fechado, os gases ficarão dispostos em camadas de temperatura crescente desde o piso até o teto.

Figura: Transferência de calor por convecção.

Fonte: CBMGO, 2017.

- Radiação é a transferência de calor por meio de ondas eletromagnéticas, que se deslocam em todas as direções, em linha reta e à velocidade da luz. As ondas eletromagnéticas podem ser refletidas ou absorvidas por uma superfície. Esta é a única forma de transferência de calor que não depende do meio material para se propagar. Um bom exemplo disso é a energia solar, que aquece a Terra apesar da distância e do vácuo existente entre os dois corpos celestes. Todos os corpos que se encontram a uma temperatura superior ao zero absoluto (-273,15ºC) emitem um certo grau de radiação, normalmente baixo e inofensivo.

Figura: Transferência de calor por radiação.

Fonte: CBMGO, 2017 apud CBMSC.

Reação em cadeia é a reação química que mantêm a combustão sustentável, formando um ciclo entre os outros três elementos. O calor atinge o combustível, que por sua vez se decompõe em partículas menores que interagem com o comburente e queimam irradiando mais calor que irá decompor mais combustível para interagir com o comburente, de forma cíclica e autossustentável.

Figura: Tetraedro do fogo

Fonte: CBMDF, 2009.

Referências

Campos, André Telles. Conceição, André Luiz Santana. Manual de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Proteção Passiva. Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 2006. Brasília/DF. 172 páginas.

CBMDF. Manual Básico de Combate a Incêndio: Módulo 1 – Comportamento do fogo. 2ª Edição. 2009. Brasília/DF. 172 páginas.

CBMGO. Manual Operacional de Bombeiros – Prevenção e combate a Incêndios Florestais. Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Goiânia/GO: 2017. 260 páginas.

UFRJ. Teoria do Fogo (2ª parte). Apresentação de PowerPoint. Disponível em http://www.eq.ufrj.br/docentes/cavazjunior/teo2pi.pdf. Acessado em 6/4/2020.

.

| Como referenciar este texto: Minervino, Bernardete. Fogo. Segurança Contra Incêndio, 2023. Disponível em: https://segurancacontraincendio.com/definicoes-e-conceitos/ |

Desde que o homem aprendeu a dominar o fogo, este se tornou um aliado na definição do modo de vida, de alimentação e no avanço tecnológico da espécie. No entanto, este precisa ser respeitado e controlado para não gerar perigos e perdas.

O incêndio é o fogo que foge ao controle, queimando tudo aquilo que não deveria queimar. Um incêndio pode causar danos ao patrimônio e à vida por ação das chamas, do calor e da fumaça.

As classificações dos incêndios podem variar dependendo dos parâmetros adotados. Embora existam outros, a mais comum é a classificação quanto ao combustível, uma vez que este sempre estará presente em qualquer tipo de incêndio.

Classificação quanto à natureza do material combustível:

- Incêndio classe A envolve combustíveis sólidos comuns (madeira, papel, tecido, borracha, serragens, etc.). Caracteriza-se por uma combustão descontrolada que queima em superfície e em profundidade e deixa resíduos como brasas e cinzas.

- Incêndio classe B envolve líquidos inflamáveis, graxas e gases combustíveis (gasolina, diesel, tintas, GLP, etc.). Caracteriza-se por uma combustão descontrolada que queima em superfície, mas não em profundidade, podendo ou não deixar resíduos.

- Incêndio classe C envolve equipamentos energizados (computadores, eletrodomésticos, etc. desde que esteja energizados). Caracteriza-se por uma combustão descontrolada em aparelhos ligados a uma fonte de energia elétrica. Uma vez que os aparelhos sejam desconectados da alimentação elétrica, passam a ser considerado um incêndio de classe A.

- Incêndio classe D envolve metais combustíveis, em sua maioria, alcalinos (magnésio, selênio, potássio, alumínio fragmentado, titânio sódio, zircônio, dentre outros). Caracteriza-se por uma combustão descontrolada, com uma queima que atinge altas temperaturas e reage com os agentes extintores que contenham água, o que exige um cuidado extremo nas ações de combate e o uso de pós especiais para a extinção do incêndio, que agirão por abafamento e quebra da reação em cadeia.

Classificação quanto às características do local do incêndio:

- Incêndio urbano ocorre nas edificações construídas pelo homem. A proporção e a gravidade do incêndio dependem das características arquitetônicas e da carga incêndio da edificação.

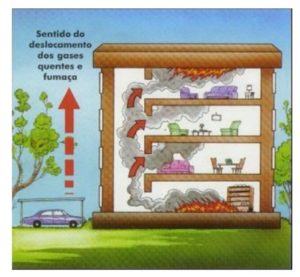

- Incêndio urbano em ambiente confinado: ocorre em local confinado por paredes, pisos e tetos, que podem servir para compartimentar o incêndio, interferindo diretamente na sua dinâmica de desenvolvimento e extinção. Por exemplo, incêndio em apartamentos, salas, casas, depósitos, etc.

Figura: Incêndio urbano em ambiente confinado

Fonte: CBMDF, 2009.

-

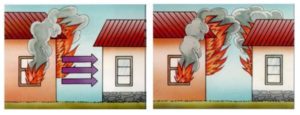

- Incêndio urbano em ambiente aberto: ocorre em locais abertos, queimando materiais não confinados. Por exemplo, incêndio em veículos, tanques de contenção, depósitos a céu aberto, etc.

Figura: Incêndio urbano em ambiente aberto (veicular)

Fonte: Em tempo, 2015.

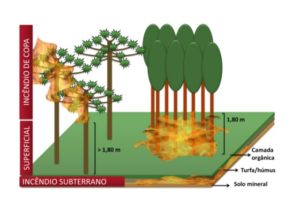

- Incêndio florestal ocorre em área de vegetação, afetando a flora e a fauna.

- Incêndio subterrâneo: é o incêndio que ocorre nas camadas de húmus ou turfa que existem abaixo da superfície. Este tipo ocorre em locais onde há acúmulo de húmus e em terrenos alagadiços como brejos e pântanos, que podem acumular muito material combustível quando estão secos. É o tipo mais difícil de detectar porque e de combater, pois não apresenta chamas e produz pouca fumaça, mas dura bastante tempo e mata as raízes das plantas. A velocidade de propagação do fogo é lenta, podendo ser de poucos metros por dia.

- Incêndio de superfície: é um incêndio que queima o combustível sobre o solo, como as plantas baixas ou rasteiras. É o tipo mais comum, pois pode ocorrer em qualquer tipo de terreno ou vegetação. Considera-se como sendo de superfície o incêndio que atinge até 1,80m de altura. A velocidade de propagação é relativa, dependendo do vento, da inclinação do terreno e da quantidade de material combustível presente.

- Incêndio de copa: é o incêndio que ocorre e se propaga pelas copas das árvores. O fogo não está no chão, mas acima dos 1,80 de altura, queimando a folhagem superior das árvores. Por ser mais alto, se espalha mais facilmente pela ação do vento e precisa de uma combinação de técnicas de combate para ser controlado. A velocidade de propagação pode superar os 10km/h dependendo das condições de vento e calor.

Figura: Os três tipos de incêndio.

Fonte: CBMGO, 2017.

Referências

Campos, André Telles. Conceição, André Luiz Santana. Manual de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Proteção Passiva. Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Brasília/DF: 2006. 219 páginas.

CBMDF. Manual Básico de Combate a Incêndio: Módulo 1 – Comportamento do fogo. 2ª Edição. 2009. Brasília/DF. 172 páginas.

CBMGO. Manual Operacional de Bombeiros – Prevenção e combate a Incêndios Florestais. Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Goiânia/GO: 2017. 260 páginas.

Em Tempo. Fio de alta tensão rompe e cai sobre veículo causando incêndio em Adrianópolis. 2015. Disponível em: https://d.emtempo.com.br/sem-categoria/35896/fio-de-alta-tensao-rompe-e-cai-sobre-veiculo-causando-incendio-no-adrianopolis

SFPE. Recommended Minimum Technical Competencies for the Practice of Fire Protection Engineering. Disponível em https://www.sfpe.org/page/CompetenciesforFPE

.

| Como referenciar este texto: Minervino, Bernardete. Incêndio. Segurança Contra Incêndio, 2023. Disponível em: https://segurancacontraincendio.com/definicoes-e-conceitos/ |

As medidas de proteção contra incêndio e pânico são as características exigidas da edificação, ou os sistemas instalados nela, que visam evitar o princípio e a propagação de um incêndio, ou que exerçam a função de extinguir ou diminuir o incêndio, quando este já estiver deflagrado.

Proteção passiva: é o conjunto de medidas de proteção e características da edificação que visam prevenir o surgimento do incêndio e o controle do crescimento deste e que estão permanentemente funcionando, independente da existência ou não do incêndio.

As medidas de proteção passiva atuam garantindo a resistência ao fogo dos elementos construtivos da edificação, dificultando a propagação da fumaça pelos ambientes, facilitando a fuga das pessoas e permitindo a aproximação e movimentação das guarnições de bombeiros para as ações de combate ao incêndio e controle do pânico.

De acordo com o Campos e Conceição (2006), as medidas de proteção passiva são:

a) Meios de prevenção contra incêndio e pânico:

– correto dimensionamento das instalações elétricas;

– sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA);

– sinalização de segurança;

– sistema de iluminação de emergência;

– uso adequado de fontes de ignição; e

– uso adequado de produtos perigosos.

b) Meios de controle do crescimento e da propagação do incêndio e pânico:

– controle de quantidade de materiais combustíveis incorporados aos elementos construtivos, decorativos e de acabamentos;

– controle das características de reação ao fogo dos materiais incorporados aos elementos construtivos;

– controle da fumaça e dos produtos da combustão;

– compartimentação horizontal e vertical;

– afastamentos; e

– aceiros.

c) Meios de detecção e alarme1:

– sistema de alarme;

– sistema de detecção de incêndio;

– sistema de comunicação de emergência; e

– sistema de observação e vigilância.

d) Meios de escape:

– saídas de emergência; e

– aparelhos especiais para escape.

e) Meios de acesso e facilidade para operação de socorro:

– vias de acesso;

– acesso à edificação;

– dispositivos de fixação de cabos para resgate e salvamento;

– hidrantes urbanos; e

– mananciais.

f) Meios de proteção contra colapso estrutural:

– correto dimensionamento das estruturas à ação do fogo.

g) Meios de administração da proteção contra incêndio e pânico:

– brigada de bombeiros particulares (brigada de incêndio)2.

Proteção ativa: é o conjunto de medidas de combate ao incêndio, respondendo, manual ou automaticamente, aos estímulos provocados pelo fogo.

De acordo com o Campos e Conceição (2006), as medidas de proteção ativa são:

Meios de extinção de incêndio:

– sistema de proteção por extintores de incêndio;

– sistema de proteção por hidrantes;

– sistema de chuveiros automáticos, comumente denominados sprinklers;

– sistema fixo de espuma;

– sistema fixo de gás carbônico (CO2)

– sistema fixo de pó químico seco;

– sistema fixo de água nebulizada;

– sistema fixo de gases especiais;

– abafadores; e

– bombas costais.

________________

1 As classificações de medidas de proteção contra incêndio, em geral, colocam os meios de detecção e alarme de incêndio como medidas de proteção ativa, uma vez que respondem aos estímulos (calor, fumaça, radiação) provocados pelo fogo.

2 A classificação da brigada de bombeiros particulares como medida de proteção passiva está relacionada à sua atuação enquanto detecção humana de ocorrências e de acionamento de bombeiros profissionais, apesar de a própria classificação de meios de detecção e alarme como proteção passiva estar comprometida. No entanto, não há dúvidas de que a atuação de combate a princípio de incêndio está englobada nas medidas ativas.

Referências

Campos, André Telles. Conceição, André Luiz Santana. Manual de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Proteção Passiva. Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 2006. Brasília/DF.

CBMDF. Manual Básico de Combate a Incêndio: Módulo 5 – Segurança Contra Incêndio. 2ª Edição. 2009. Brasília/DF.

CBPMESP. Instrução Técnica nº 02/2011 – Conceitos Básicos de Segurança Contra Incêndio. 2011. São Paulo/SP.

.

| Como referenciar este texto: Minervino, Bernardete. Medidas de Proteção Contra Incêndio. Segurança Contra Incêndio, 2023. Disponível em: https://segurancacontraincendio.com/definicoes-e-conceitos/ |

O fogo só pode ser sustentável se estiverem presentes e ativos os quatro elementos que o compõe. Combustível, comburente, calor e reação em cadeia.

Os métodos de extinção visam, basicamente, eliminar a ação de um destes quatro elementos para interromper o ciclo sustentável do fogo.

Figura: Tetraedro do fogo

Fonte: CBMDF, 2009.

Abafamento é a ação de retirar o comburente do fogo, impedindo o contato com o calor e interrompendo o ciclo de sustentação do fogo. Pode ser feita isolando o local do fogo e aguardando que o comburente presente no ambiente seja consumido. É mais fácil de ser realizado quando o foco do incêndio é pequeno.

Exemplo de ações de abafamento:

- Tampar uma panela em chamas;

- Lançar cobertor sobre um material incendiado;

- Cobrir com espuma determinado líquido em chamas, formando uma espécie de manta;

- “bater” nas chamas com um abafador.

Resfriamento é a ação de diminuir a temperatura do material combustível para eliminar o calor e interromper o ciclo de sustentação do fogo. Geralmente é feita com o uso de água (resfriando o ambiente) ou de ventilação (retirando os gases quentes do ambiente). A diminuição da temperatura evita que outros materiais combustíveis atinjam o ponto de ignição, restringindo as chamas apenas ao material que já estiver queimando.

Exemplo de ações de resfriamento:

- Jogar água em um objeto ou ambiente em chamas;

- Ventilar um ambiente em chamas para expulsar os gases quentes (manobra feita por bombeiros ou sistemas de combate a incêndio projetados para tal).

Isolamento é a ação de retirar oi controlar o material combustível para que este não alimente o fogo, ou isolar o local do fogo de forma que este não possa se expandir atingindo materiais que ainda estão intactos.

Exemplo de ações de isolamento por retirada de material:

- Remover a mobília ainda não atingida do ambiente em chamas;

- afastar a mobília da parede aquecida para que não venha a ignir os materiais próximos – isso é válido, principalmente, em edificações geminadas (que compartilham uma mesma parede);

- Retirar o botijão de GLP de dentro de um ambiente em chamas;

- Drenagem do líquido combustível de um reservatório em chamas;

- Fazer um aceiro (área de segurança feita para evitar a propagação de um incêndio) entre a área em chamas e a área ainda intacta.

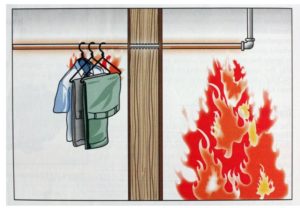

Exemplo de ações de isolamento por controle de material:

- Fechar a porta do cômodo que está em chamas;

- Fechar portas de cômodos ainda não atingidos pelas chamas;

- Deixar fechadas as janelas do pavimento superior ao incêndio – isso impedirá ou dificultará o contato entre o material combustível destes pavimentos com a fonte de calor proveniente da fumaça;

- Fechar o registro da central de GLP da edificação.

Quebra da reação em cadeia é a ação de interromper o ciclo de sustentação do fogo inserindo agentes extintores que possibilitem uma extinção química (halogenados e sais de metais alcalinos). Quando lançados sobre o fogo, estes produtos reagem com os produtos intermediários da combustão, interrompendo o ciclo. Isso ocorre porque os radicais ativos deixam de reagir com os gases combustíveis e passam a reagir com o agente extintor.

Exemplo de ações de quebra da reação em cadeia:

- Introdução de gás Halon no ambiente;

- Introdução de pó químico seco no ambiente ou sobre o objeto em chamas.

Referências

Campos, André Telles. Conceição, André Luiz Santana. Manual de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Proteção Passiva. Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. 2006. Brasília/DF.

CBMDF. Manual Básico de Combate a Incêndio: Módulo 1 – Comportamento do fogo. 2ª Edição. 2009. Brasília/DF.

.

| Como referenciar este texto: Minervino, Bernardete. Métodos de Extinção do Fogo. Segurança Contra Incêndio, 2023. Disponível em: https://segurancacontraincendio.com/definicoes-e-conceitos/ |

O que você achou do conteúdo?

Clique nas estrelas

Média da classificação 4.9 / 5. Número de votos: 7

Nenhum voto até agora! Seja o primeiro a avaliar este post.

Lamentamos que este post não tenha sido útil para você!

Vamos melhorar este post!

Diga-nos, como podemos melhorar este post?